磨墨的時間

趙安生

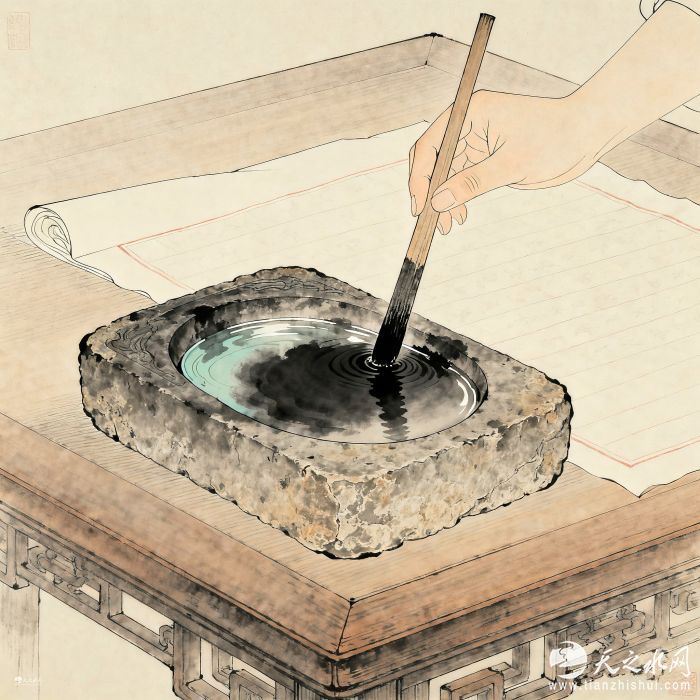

我的書桌上,有一方舊硯。并非什么名貴的端硯或歙硯,只是尋常的石料,質地卻溫潤得很。我習慣于在晚間,鋪開素紙,滴上幾滴清水,然后拿起那錠同樣默然的墨,一圈,一圈,慢慢地磨著。這過程是極靜的,靜得只聽得見墨條與硯池摩擦的沙沙聲,像是春蠶在嚙食桑葉,又像是細雨悄然落在深夜的池塘。那水,便從清澈漸漸轉為淡灰,再由淡灰轉為濃黑,漾著幽微的光。這光,是不說話的。

磨墨,是不能急的。你若心浮氣躁,用力猛了,磨出的墨沫便粗礪,寫出的字也帶著一股焦躁的火氣。你必得沉下腕,勻著氣,讓時間從你的指尖,順著墨條,緩緩地流到那一片漸濃的墨色里去。這時間里,沒有外界的紛擾,沒有亟待回復的消息,甚至連自己的思緒,也仿佛被這循環往復的動作撫平了,熨帖了。這時候才覺得,磨墨的工夫,或許比寫字的剎那更為要緊。它是一場沉默的預備,一種心境的修行。那滿池的烏黑,原是從無數的“慢”與“靜”里積淀下來的精華。

這便讓我想起友人的疑問來。他見我久不更新所謂的“朋友圈”,便好奇我這許多時日,究竟在做些什么。我一時竟不知如何作答。我能說些什么呢?說我每日看著窗外的光,如何從東邊的墻垣,慢慢地挪到西邊的書案?說我聽了一下午的雨,看雨點如何在玻璃上畫出縱橫的溪流?這些,在旁人聽來,怕是寡淡得近乎于無聊了。我們似乎早已習慣了一種“展示”的生活,將片刻的歡愉、一時的感慨,乃至一頓飯食、一處風景,都急急地拍下來,配上文辭,送到那虛擬的廣場上去,等待著回聲。那回聲是贊許,是羨慕,是熱鬧的討論,這一切都像一盞盞閃爍的燈,給人以存在的確證。

然而,磨墨的人知道,真正的存在,恰在于那燈火闌珊處的幽暗里。廣場上的熱鬧,是眾人的喧嘩,而硯池里的深沉,才是屬于自己的寧靜。你將心聲拋向空中,換來的或許是應和,或許是誤解,但總歸是散了,像風中的絮,留不下根。而你將時光磨進墨里,它便忠實地凝聚在那兒,沉甸甸的,有光,也有分量。待你提筆蘸飽了它,落在紙上,那一個字,便是一個篤定的你,不解釋,不爭辯,只是安然地立著。

古人有云:“板凳要坐十年冷,文章不寫一句空。”這十年的冷板凳,是何等的寂寞,又何等的豐厚!那是一種主動的選擇,選擇遠離中心的喧囂,選擇與孤獨為伴。如同宋代的畫家,畫那寒江獨釣的漁父,天地間只剩下一舟、一竿、一片茫茫的雪。那漁父的收獲,不在魚簍的輕重,而在于他獨占了整條江的寂寞與自由。蘇軾在飽經顛沛之后,寫下“人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥”,那鴻雁在雪地上留下的指爪之痕,偶然,淺淡,轉瞬便被新的風雪覆蓋。這不正像是我們在世間留下的種種痕跡么?若過于執著于痕跡的清晰與持久,反倒失了鴻飛冥冥的那份自在與超脫。

如此想來,我那沉默的硯臺,倒像是一位亙古的哲人了。它不言不語,卻涵容了一切。它能容納清水的至淡,也能成就墨色的至濃。它告訴我,最快的抵達,有時是“慢”;最響亮的聲音,有時是“靜”;最豐盛的生命,有時看上去,卻像是一片留白。

墨,終于磨好了。濃稠得如同化不開的夜。我拈起筆,筆尖在墨池里輕輕舔舐,飽含了那一段沉默的時光。我將要寫下的,或許仍是尋常的字句,但我知道,那筆畫間,已有了磨墨時的從容與安詳。窗外,夜色正沉;而我的紙上,即將升起一輪無聲的月亮。